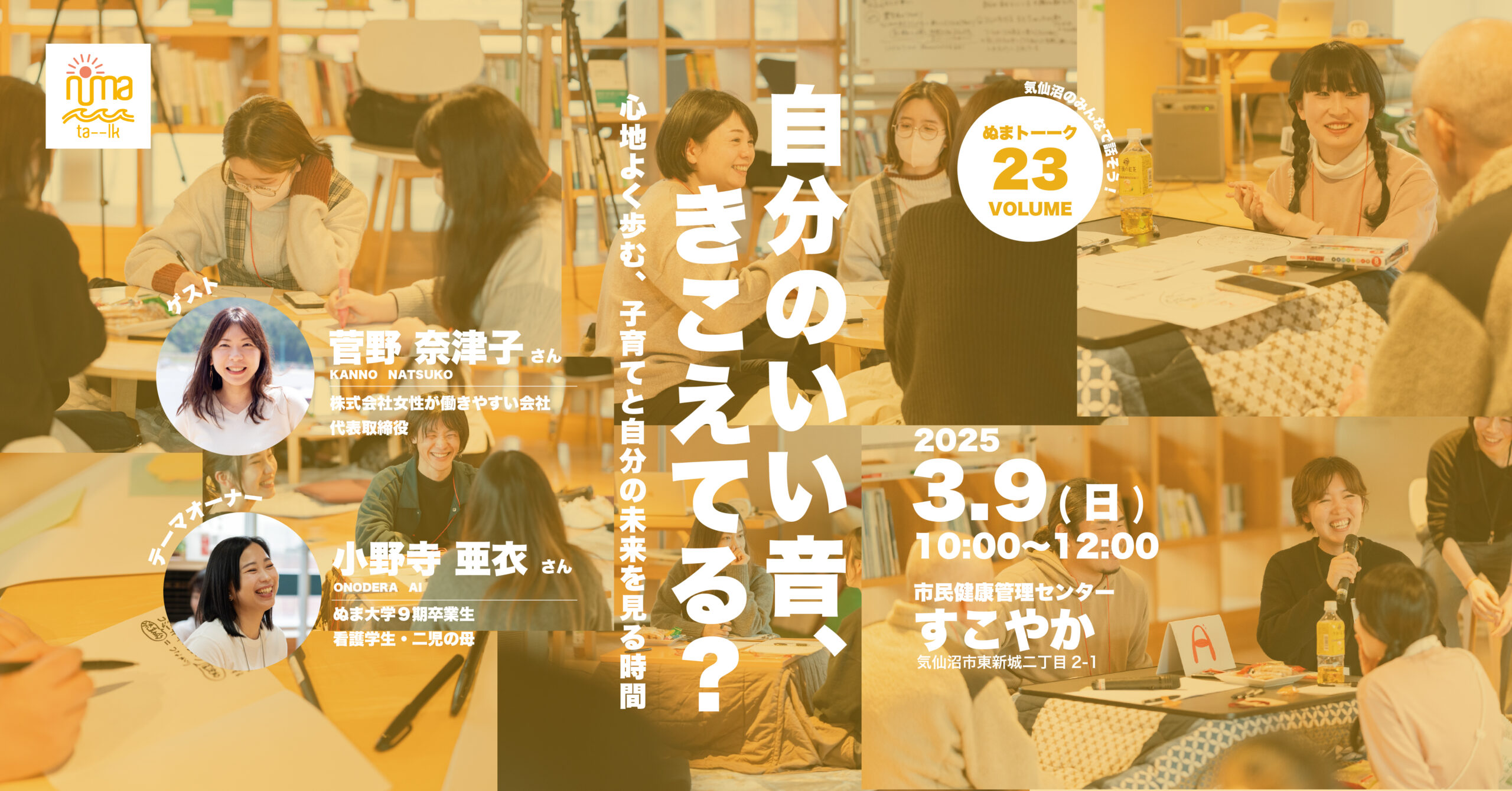

2025.03.09 ぬまトーークvol.23自分のいい音、きこえてる?〜心地よく歩む、子育てと自分の未来を見る時間〜

\気仙沼のみんなで話そう!/

気になるテーマについて語れる場

▶申込みはこちら https://forms.gle/f4W9zYQKczuQknuz9

毎日を一生懸命過ごしているみなさん、本当にお疲れさまです。

日々の生活はあっという間に過ぎていきますが、ほんの少し立ち止まって「今の自分とこれからの未来」について考えてみませんか?

シングルマザーの方々をゲストに迎え、これまでの経験や想いをシェアしていただきながら、参加者同士で気軽におしゃべりする場です。

「こうしなきゃ」ではなく、「こんな道もあるかも!」と思えるような、小さな気づきを見つけてみましょう。

その小さな気づきや想いの変化が、未来のあなたの力になるはずです。

人生を豊かにする自分の「いい音」一緒に見つけてみませんか?

テーマオーナー

看護学生・二児の母/ぬま大学9期卒業生

小野寺 亜衣さん

1994年気仙沼出身。現在は二人の子どもがいるシングルマザー。

地元で就職後、現在は看護学校に入学し勉学に励みながら育児を行なっている。ぬま大学9期では自らの育児経験から、もっと多くの人が育児に関わりを持てる地域を目指した活動を始めた。

ゲスト

㈱女性が働きやすい会社 代表取締役

菅野 奈津子さん

気仙沼市生まれ。小学4年の子を育てるひとり親。

ライフステージにより大きく職種や雇用形態を変えてきた体感から、地域で女性が働きやすい場づくりをしたく、2022年9月に創業。

現在、主にテレワークを手段としたIT関連の仕事を開始。子連れ出勤できる職場を提供し、働き方の選択肢を増やすことを目指す。

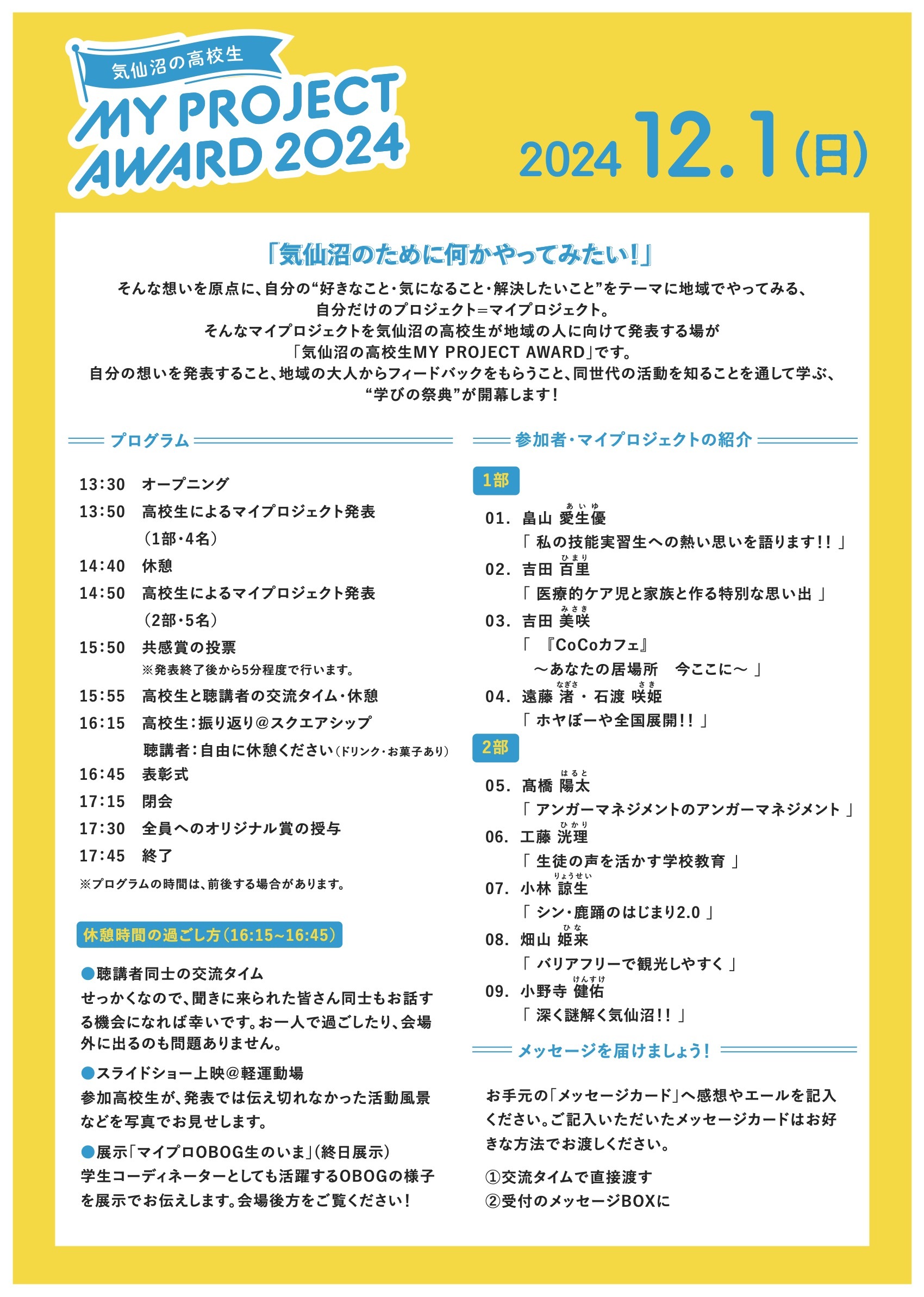

『ぬまトーークvol.23』

【概要】

- テーマ :自分のいい音、きこえてる?〜心地よく歩む、子育てと自分の未来を見る時間〜

- 日時 :2025/3/9(日)10:00〜12:00

- 開催場所 :市民健康管理センター「すこやか」

- コンテンツ:・テーマについてお話を聞く

・参加者同士で話す - 対象 :10〜40代(という気持ち)の方

- 定員 :20名程度(先着順・要申込み)

- 託児 :あり(先着順・要申込み)

- 参加費 :無料

- 申込み方法:googleフォームによる事前申し込みが必要です。

- 申込み期日:2025/3/7(金)正午まで

- 主催 :気仙沼市

- 企画運営 :合同会社colere

【お申込みについて】

- 事前の申込みをお願いします。

下記のgoogleフォームにアクセスしてお申込みください。

https://forms.gle/R1iaYhKc4vfBs34T9

※3/7(金)に【info@numa-ninaite.com】より当日のご案内メールをお送りします。メールが届かない場合、まずは【迷惑メール】をご確認ください。

【イベントの最新情報はこちらから】

- Facebookイベントページ:自分のいい音、きこえてる?〜心地よく歩む、子育てと自分の未来を見る時間〜

【お問い合わせ】

-

- 合同会社colere

MAIL:info@numa-ninaite.com

WEB:https://numa-ninaite.com/

TEL:0226-25-7377

- 合同会社colere