気仙沼の高校生MY PROJECT AWARD 2021

「気仙沼のために何かやってみたい!」そんな想いをもった高校生が、自分の”好きなこと・気になること・解決したいこと”をテーマに、地域で実践してきたマイプロジェクトを発表する「気仙沼の高校生MY PROJECT AWARD 2021」が、2021年12月19日(日)に、PIER7とF.C.U.Pの2会場で開催されました。

5年目を迎えた今年は、市内3つの高校から、アワード史上最多となる32組40名のエントリーがあり、午前の部「1stプレゼンテーション」と午後の部「2ndプレゼンテーション」の2部開催となりました!

「1stプレゼンテーション」では32組全員がマイプロジェクトの発表を行い、「2ndプレゼンテーション」からオンライン配信にて、1stプレゼンテーションを経て代表に選ばれた10組が発表を行いました。

アワード当日の様子(1st・2nd共に)は、アーカイブでご覧いただけます!以下よりお申し込みください。

▼アーカイブ視聴のお申し込みはこちら

https://forms.gle/6ywzxBLFLjR7bwV96

さて、ここからは、その1日の様子をレポートでお届けします!

タイムライン

ー1stプレゼンテーション

9:30 オープニング

9:35 高校生によるマイプロジェクト発表

11:00 クロージング

11:05 会場招待者との交流

11:40 2ndプレゼンテーション進出者発表

12:00 休憩

ー2ndプレゼンテーション

13:30 オープニング

13:50 エントリー高校生のご紹介

14:00 高校生によるマイプロジェクト発表(5組)

15:05 休憩

15:20 高校生によるマイプロジェクト発表(5組)

16:30 休憩、オンライン共感賞の投票

16:35 会場招待者との交流、スペシャル放映「中学生の探究プレゼン」

17:10 表彰式

17:45 閉会

1stプレゼンテーション レポート

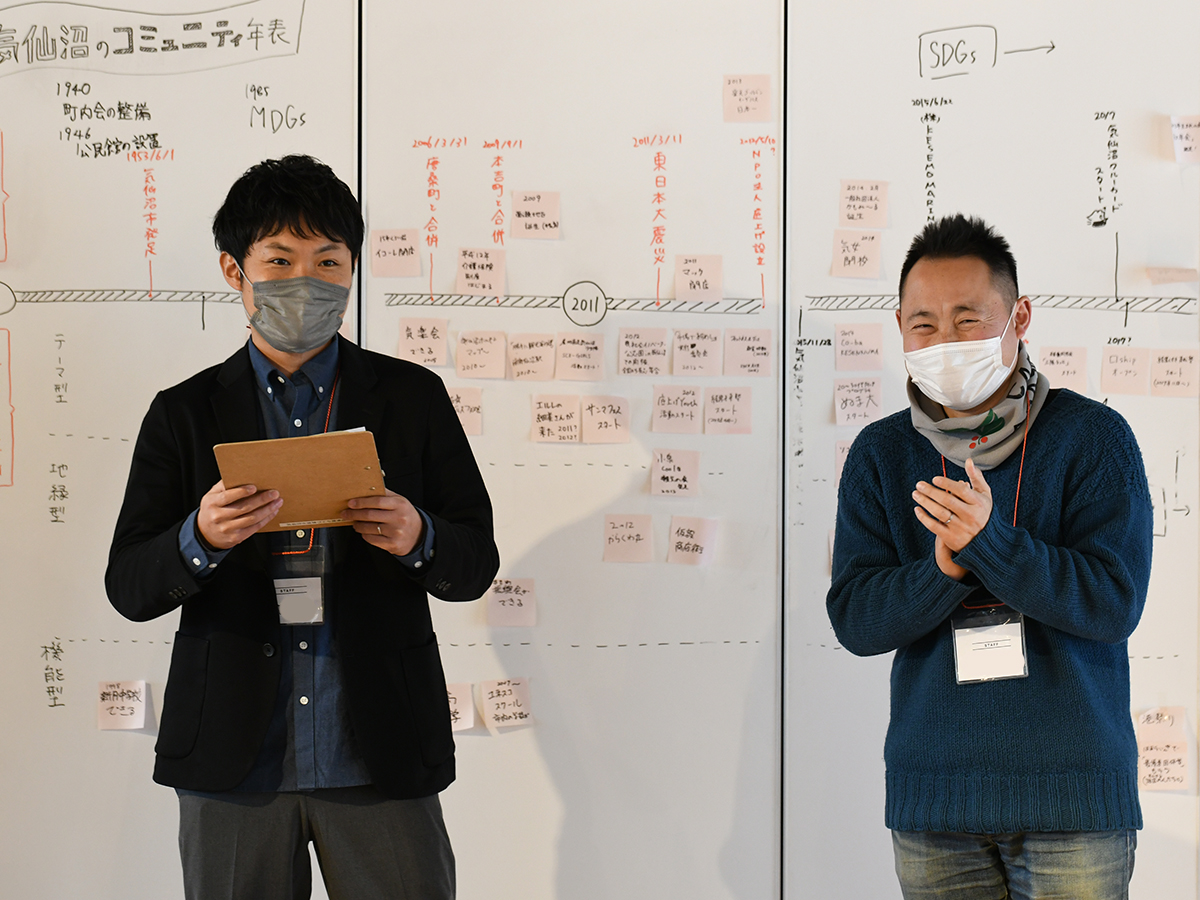

1stプレゼンテーションはPIER7とF.C.U.Pの2施設をお借りし、31組38名の高校生がA〜Dの4会場に分かれて発表を行いました。

各会場には、高校生の発表へコメントをいただくコメンテーターを市内外より2名ずつお呼びしました。

Aグループは、進行:気仙沼の高校生マイプロアワード実行委員会の加藤拓馬さん(一般社団法人まるオフィス)、会場:PIER7 軽運動場で行いました。

<発表した高校生のマイプロジェクト一覧>

1.菊地 玲那「アートを用いた街づくりの可能性を考える」

2.藤田 美波「医療従事者が患者に対してできる心のケア」

3.RAiNBOW「震災から11年を経て〜地域と連携して防災意識の向上へ〜」

4.小松 創「善きサマリア人の法は日本に必要か」

5.菅原 華「気仙沼市における災害時の外国人への支援」

6.野村 菜々子「AIをもっと身近にする方法について」

7.熊谷 一夏「自衛隊×防災教育」

8.藤原 藍「気仙沼市民に愛されるご当地ヒーローの提案」

<A会場のコメンテーター>

渡辺 あい氏(楽天グループ株式会社)

及川 竜一氏(中学校教諭)

Bグループは、進行:事務局の矢野明日香(合同会社colere)、会場:□shipで行いました。

<発表した高校生のマイプロジェクト一覧>

1.熊谷 詩月「一日を充実させるためのストレッチ考案」

2.谷山 博哉「みなとまつりと観客の距離をもっと近づけたい!」

3.佐藤 瑞記「すごいぞさめ照り~広めたいサメのまち気仙沼の魅力~」

4.太田 圭翼「子どもの自尊感情を高めるには」

5.佐藤 日和「LGBTQにおけるメディアが与える印象とギャップ」

6.岩槻 佳桜「感情を紙で表現〜3.11の夜〜」

7.三浦 瑛「地方活性化につながる廃校利用方法の提案」

8.斉藤 沙季「避難所の快適な生活空間について」

<B会場のコメンテーター>

七尾 尋尚氏(楽天グループ株式会社)

小柳 朋子氏(一般社団法人気仙沼地域戦略)

Cグループは、進行:実行委員会の三浦亜美さん(一般社団法人まるオフィス)、会場:PIER7 研修室で行いました。

<発表した高校生のマイプロジェクト一覧>

1.遠藤 光大「気仙沼を更に面白い港街にしたい!」

2.熊谷 ちひろ「使い捨てプラスチックを使わないテイクアウトの実現」

3.佐々木 光咲「『幼児』と『気仙沼の食』を繋げよう!」

4.畠山 来夢「推しがいることによるメリット、デメリットと社会への影響」

5.KSC-向洋語り部クラブ-「未来へ繋ぐ伝承」

6.小山 夕稀「癌患者数の増加に伴う緩和ケア病棟不足問題について」(※当日欠席)

7.千葉 将敬「空き家リフォーム!空き家の減少につながるか」

8.三浦 香穂「気仙沼にダンスを広めたい」

<C会場のコメンテーター>

崎村 奏子氏(楽天グループ株式会社)

丹野 憲氏(気仙沼敎育事務所)

Dグループは、進行:実行委員会の成宮崇史さん(認定NPO法人底上げ)、会場:F.C.U.Pで行いました。

<発表した高校生のマイプロジェクト一覧>

1.大越 彩弥「顧客を離さない経営とは」

2.中川 奈央「学校生活における自尊感情について」

3.芳賀 日和「アートによる震災伝承の効果」

4.熊谷 礼「女性が管理職に就くために必要なこととは」

5.大内 陽奈「少年院の矯正教育から日本の教育方針を見直す」

6.たいきりゅうと「高齢者と若者を繋ぐ」

7.村上 陽菜「看護師の過重労働を防ぐには」

8.みふも「Let’s Try to Speak English with us!」

<D会場のコメンテーター>

花田 恭子氏(楽天グループ株式会社)

中居 慶子氏(気仙沼市産業戦略課)

各会場でのプレゼンテーション終了後、高校生全員が□shipに集まり、2ndプレゼンテーションに進む10組を発表していきます。10組は、高校生による投票をもとに主催者の協議により決定しました。

代表10組の発表がされた後、様々なリアクションが入り混じるなかで、代表10組の高校生はさらに身を引き締めて2ndプレゼンテーションに挑んでいきました。

2ndプレゼンテーション レポート

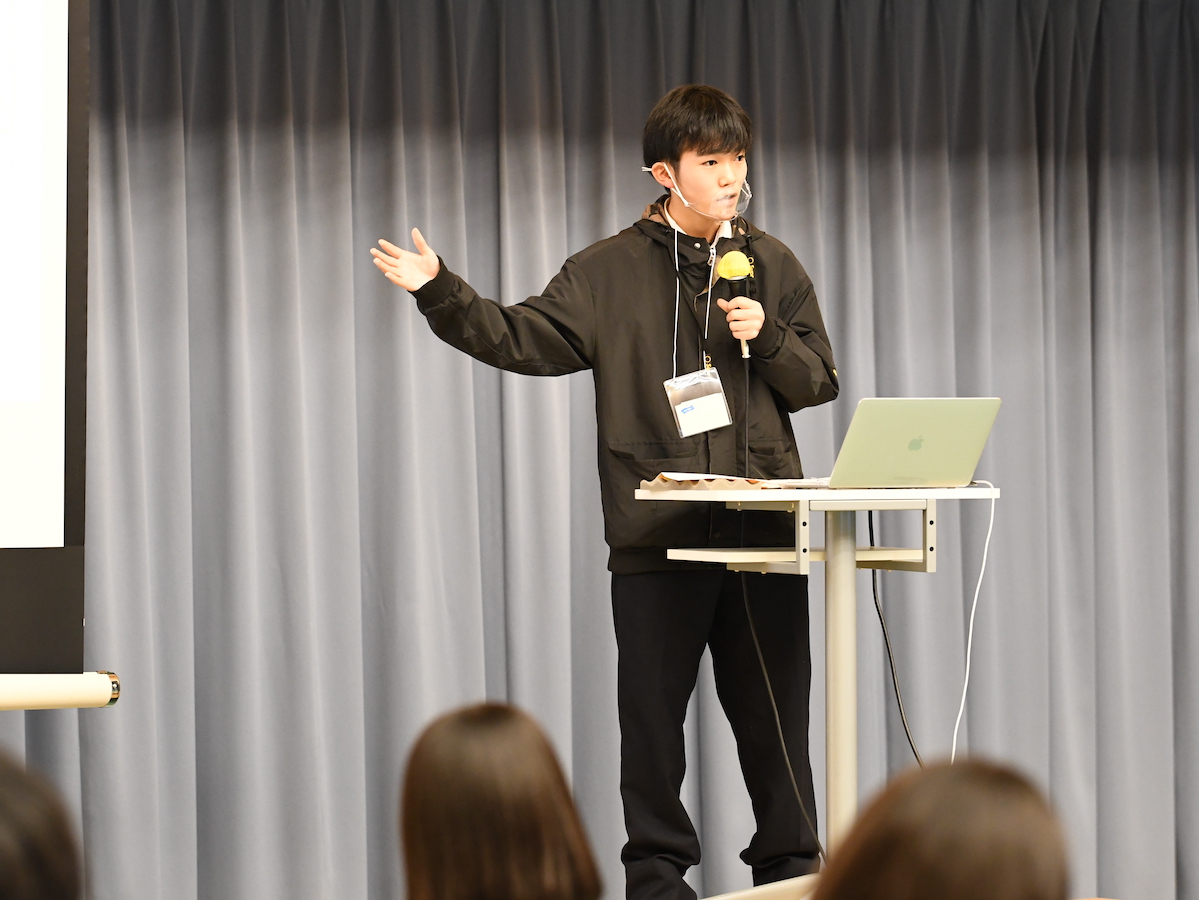

会場は軽運動場に変わり、いよいよ午後の部「2ndプレゼンテーション」へと進みます!

ここからは、一般聴講者の方に向けてオンライン配信も行われました。

今年の司会は、昨年から引き続き実行委員会の成宮さんと、高校生時代にマイプロジェクトを行なっていたマイプロOG生 川村枝美花さんのお2人です。

高校生の熱気を感じ、司会のお二人が緊張しながらも、温かな進行を行ってくれました。

まず最初に、主催者である菅原茂市長から開会のご挨拶をいただきました。そして、実行委員会の加藤拓馬さんによる「マイプロジェクトとは?」を説明するプレゼンテーションの後、審査員の皆様のご紹介や、評価基準などをご説明しました。

オープニングの次は、今年エントリーしてくれた高校生31組38名全員のお名前とプロジェクト名を一気にご紹介!

1stプレゼンテーションのグループごとにご紹介していきましたが、壇上にずらりと高校生並んだ姿は圧巻でした…!

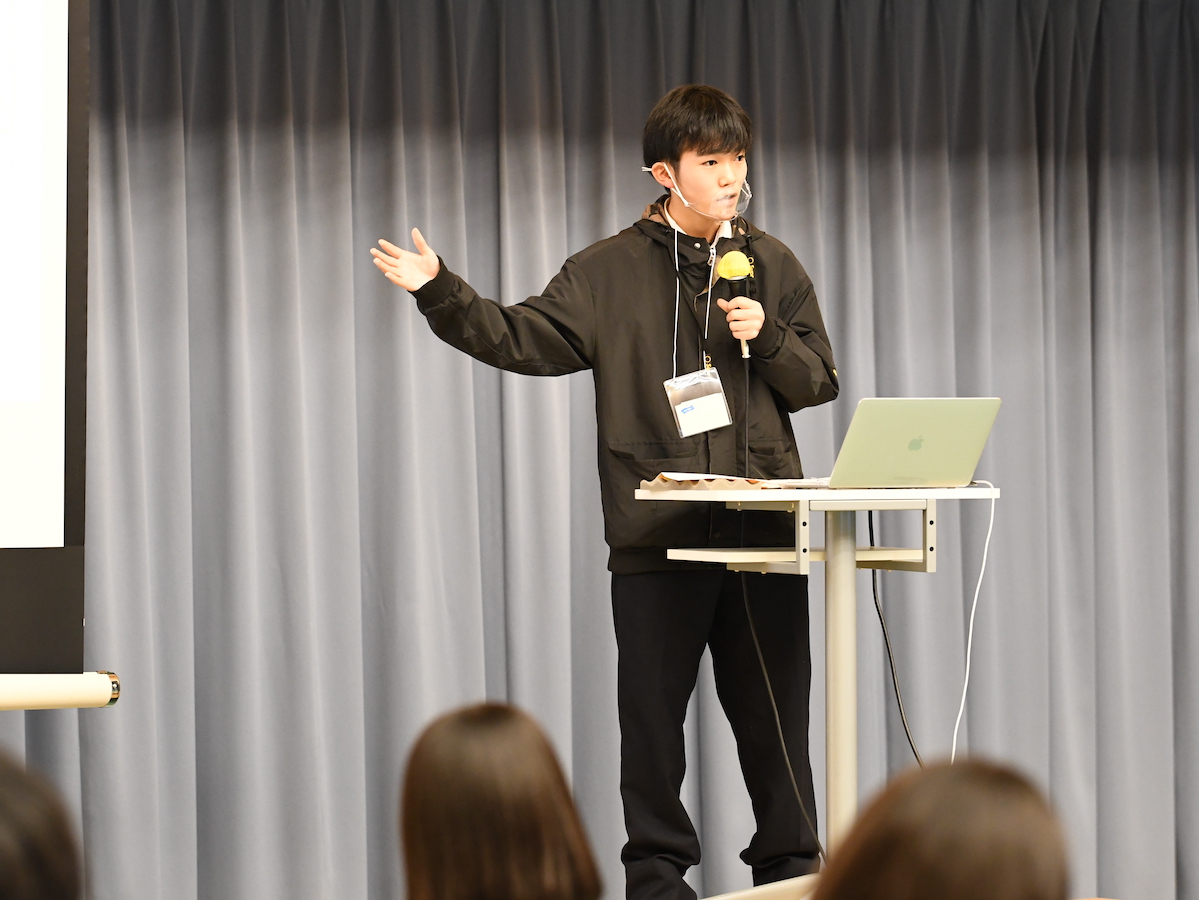

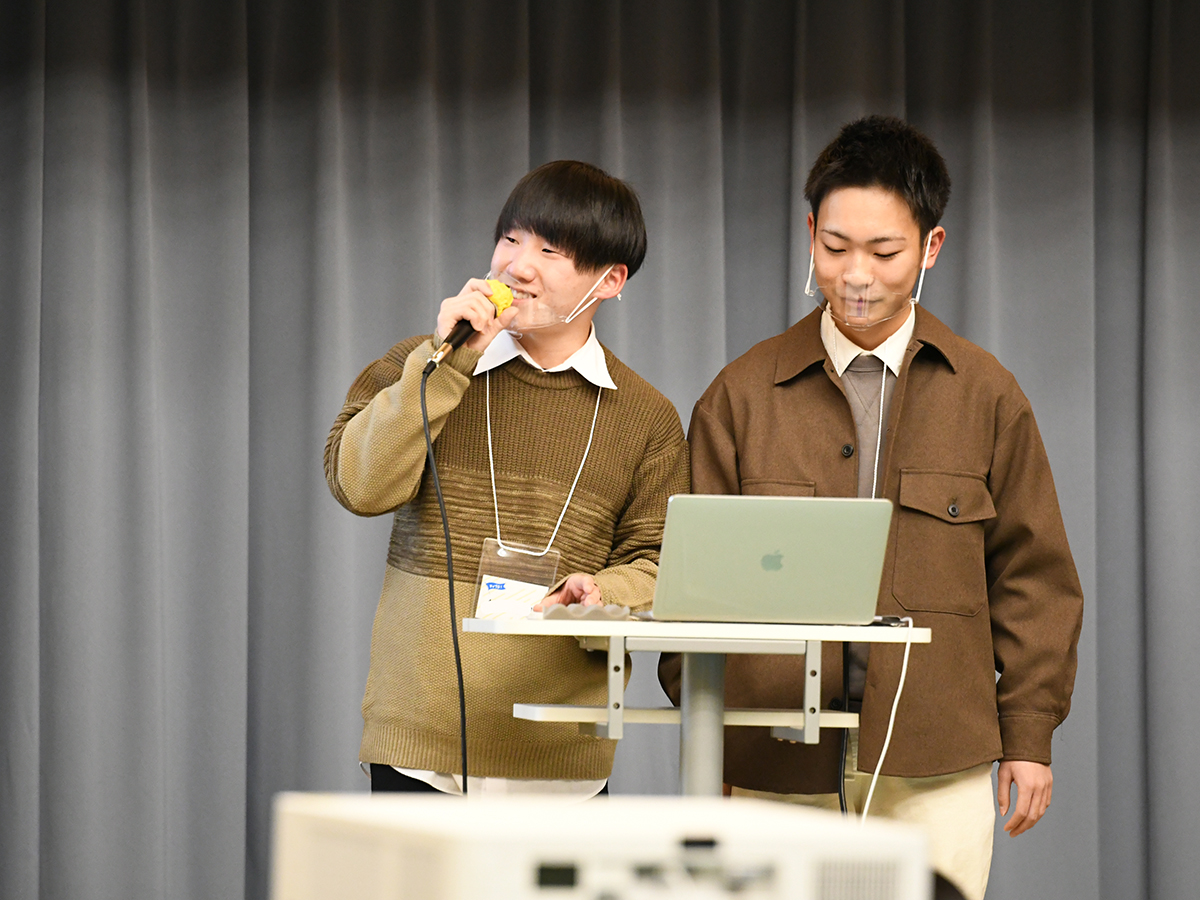

そしてここから、いよいよ、代表10組によるプレゼンテーションがスタートです!

これまで取り組んできたマイプロジェクトへの想いや実践しての気づき・学びを、7分間にぎゅっと詰め込みプレゼンテーションを行ってくれました。

そのプレゼンテーションの後には、豪華な審査員の皆様から、マイプロジェクトに対しての質問やフィードバックをいただきました。

<発表した高校生のマイプロジェクト一覧>

1.菊地 玲那(気仙沼高校2年生)「アートを用いた街づくりの可能性を考える」

2.藤原 藍(気仙沼高校2年生)「気仙沼市民に愛されるご当地ヒーローの提案」

3.佐藤 瑞記(気仙沼向洋高校3年生)「すごいぞさめ照り~広めたいサメのまち気仙沼の魅力~」

4.岩槻 佳桜(気仙沼高校1年生)「感情を紙で表現〜3.11の夜〜」

5.遠藤 光大(気仙沼高校1年生)「気仙沼を更に面白い港街にしたい!」

6.KSC-向洋語り部クラブ-(気仙沼向洋高校2年生)「未来へ繋ぐ伝承」

7.千葉 将敬(気仙沼高校2年生)「空き家リフォーム!空き家の減少につながるか」

8.菅原 華(気仙沼高校2年生)「気仙沼市における災害時の外国人への支援」

9.たいきりゅうと(気仙沼高校2年生)「高齢者と若者を繋ぐ」

10.みふも(東陵高校2年生)「Let’s Try to Speak English with us!」

<審査員>

菅原 茂氏(気仙沼市長)

小山 淳氏(気仙沼市教育委員会 教育長)

小野寺 靖忠氏(株式会社オノデラコーポレーション 代表取締役社長)

小野 ひとみ氏(株式会社Prima Pinguino 管理部部長)

プレゼンテーションが終わり、審査員の皆様たちが審査会を行うなか、会場では、高校生と会場招待者の交流タイムに移ります。

今年も新型コロナウイルス感染防止のため、会場は招待者のみとなりましたが、マイプロジェクトがよりよくなるためのアドバイスや感想を書いたメッセージカードを高校生に渡しながら、交流する姿が見られました。

交流会がひと段落したところで、11月6日(土)に開催された「気仙沼スローフェスタ2021」の「中学生の探究プレゼン」の一部を放映しました。

高校だけではなく、小中学校でも探究学習が広がっている”気仙沼の教育の今”を体感いただけたのではないでしょうか。

ついに、表彰式へと移ります。

審査会によって決定された「市長賞」、オンライン聴講者による投票をもとに決定された「オンライン共感賞」の2つの賞に加えて、今年は「審査員特別賞」が審査会の中で設けられ、3つの賞が3組の高校生に贈られました。受賞者は以下の方々です。

受賞者紹介

【市長賞&オンライン共感賞のダブル受賞:みふも(東陵高校2年生)】

●マイプロジェクト「Let’s Try to Speak English with us!」

昨年に吉野桃愛さんが活動を始め、今年から畠山詞さん、林未香さんが加わり、3人で活動をしてきました。海外経験はゼロでも、英語が大好きな3人は洋楽やSNSを通して普段から英語に触れています。その中で、日本にない文化を知ったり多様性を学べたりと、将来の可能性が広がり、英語を学ぶことが楽しくなったそうです。

そこで、学校で本格的に英語学習を始める前の小学生を対象に、英語を話す楽しさを体感してもらえる場を3名のALTの先生と一緒に作っています。活動を通して、英語が好きな子どもたちが増え、気仙沼が世界の架け橋となり、気仙沼の魅力を日本のみならず世界中に発信できるようになることを目指しています。

●市長賞受賞のポイント

・昨年も出場し、そこから活動を継続しており、ALTの先生といった協力者も見つけて参加者を増やしていたところ

・気仙沼市の「世界とつながる豊かなローカル」という目標とも、この活動がリンクしており、さらに小学生に広げる活動であったこと

●オンライン共感賞受賞のポイント

・アクションが充実していること

・発表の完成度も高いこと

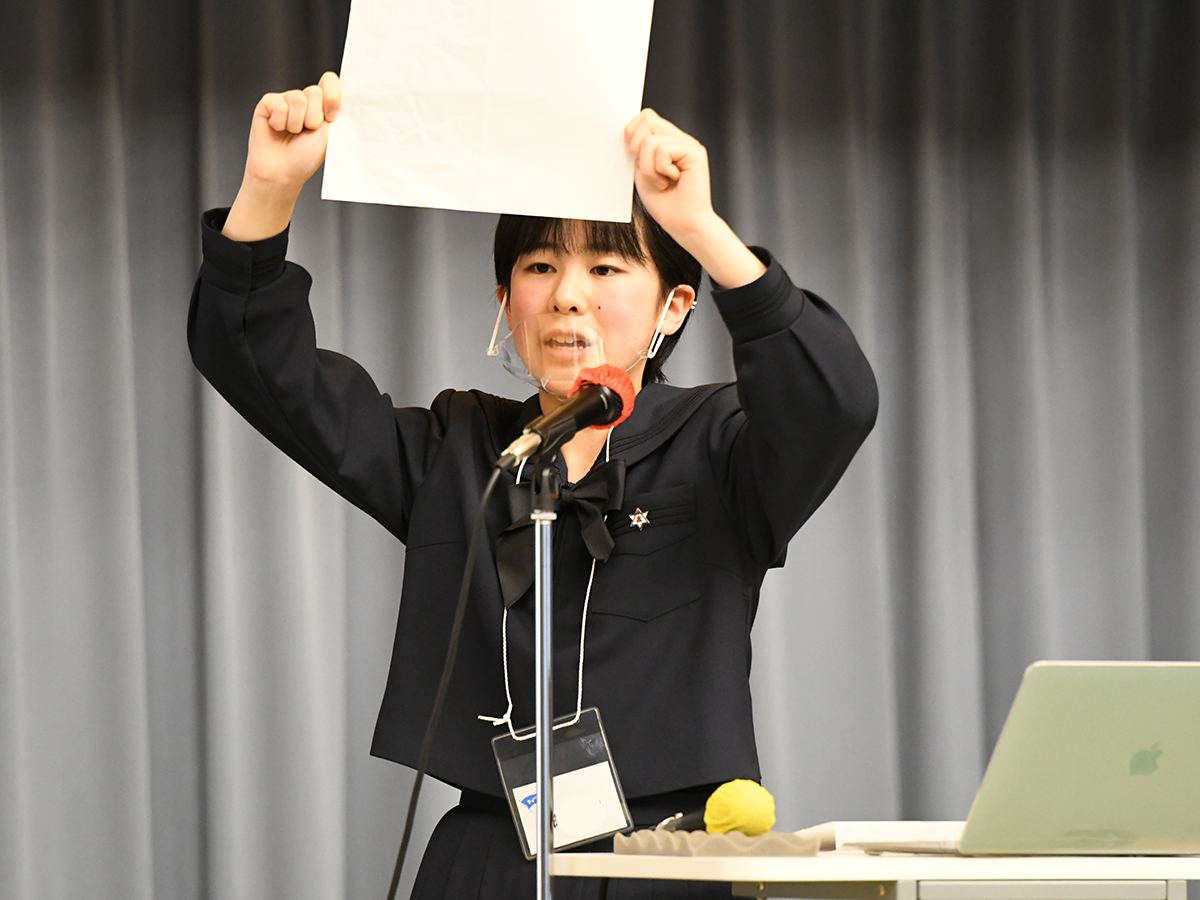

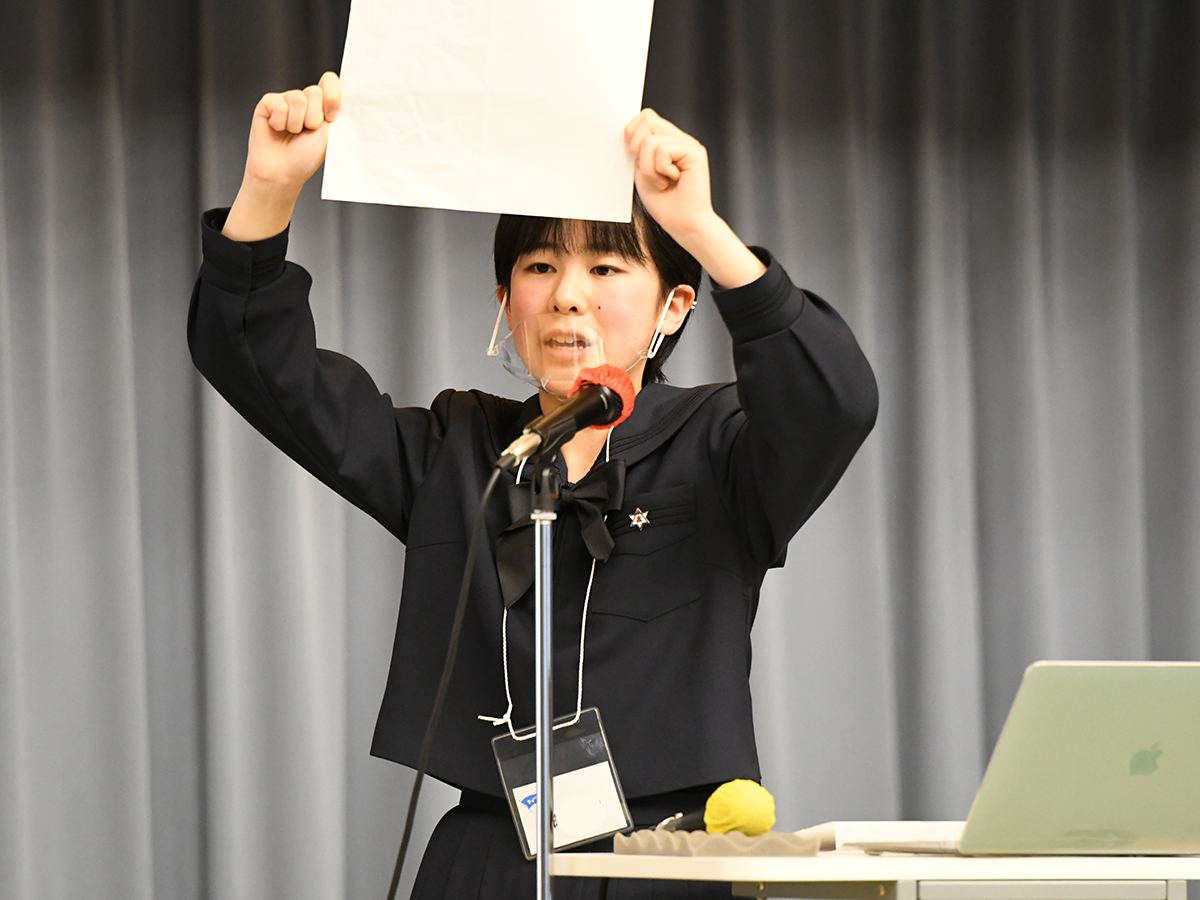

【審査員特別賞:岩槻 佳桜さん(気仙沼高校1年生)】

●マイプロジェクト「感情を紙で表現〜3.11の夜〜」

伝承館で語り部活動を行う岩槻さん。伝承館には、来館者が自分ごととして考えるきっかけが少ないと気づきました。

自分にとって3.11の夜は、星空が広がり「きれいだった」という記憶が残っていましたが、来館者の方からは「絶望だった」という話を聞いて、同じ場面でも全く違う感情になることに気づいたそうです。そこで、”「3.11の夜」を一枚の白紙を使って感情を表現してみる”ということを、30名の方に行ってもらいました。そして、さまざまな人が「3.11の夜」を表現した作品を展示することで、伝承館の来館者が震災を自分ごととして捉え、防災意識を高めてもらうきっかけにできればと考えています。

さらに、この活動が「心理セラピー」にもつながるかもしれないというアドバイスを受けて、将来、保育士になりたいとうい夢ともつなげて活用できないか、模索していきたいと考えています。

●受賞のポイント

・非常に将来性があって、これからの展開も楽しみであること

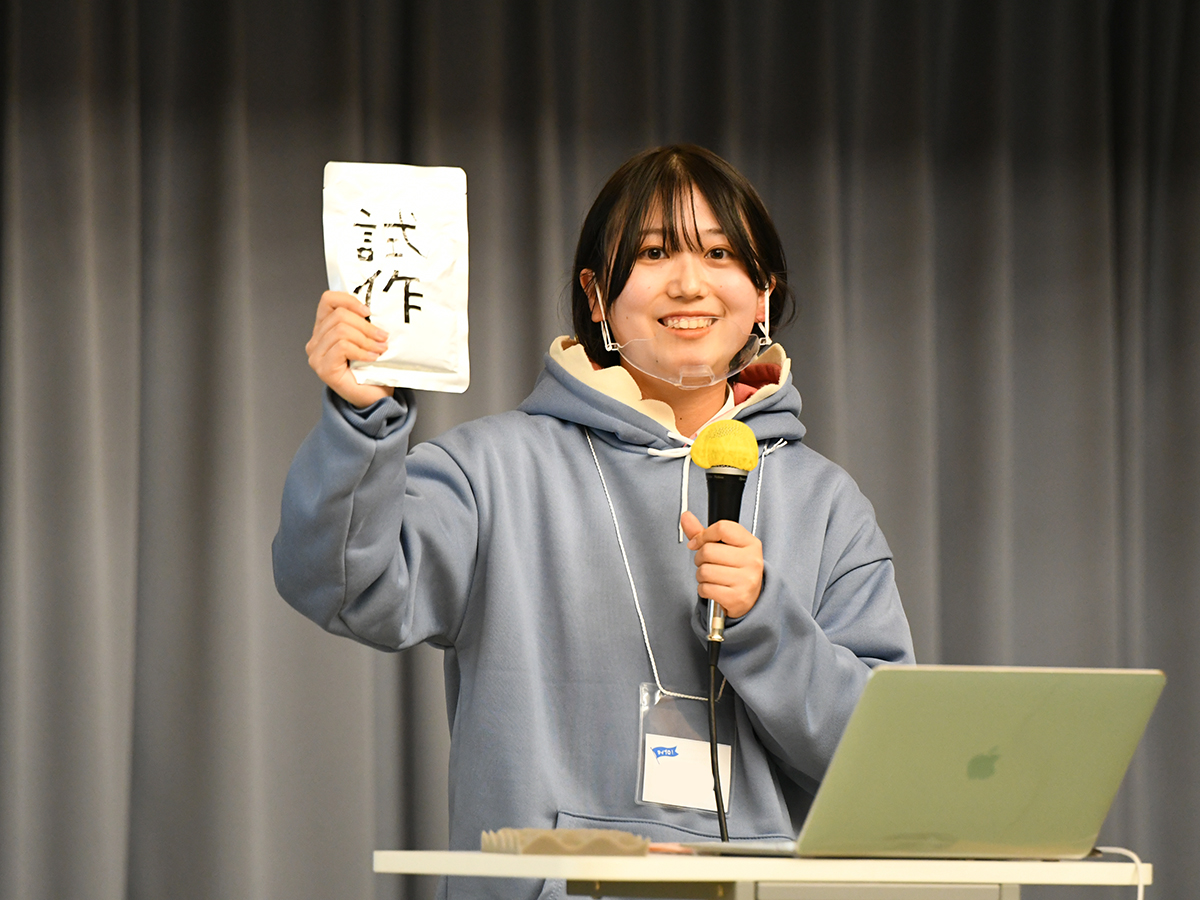

【審査員特別賞:佐藤 瑞記さん(気仙沼向洋高校3年生)】

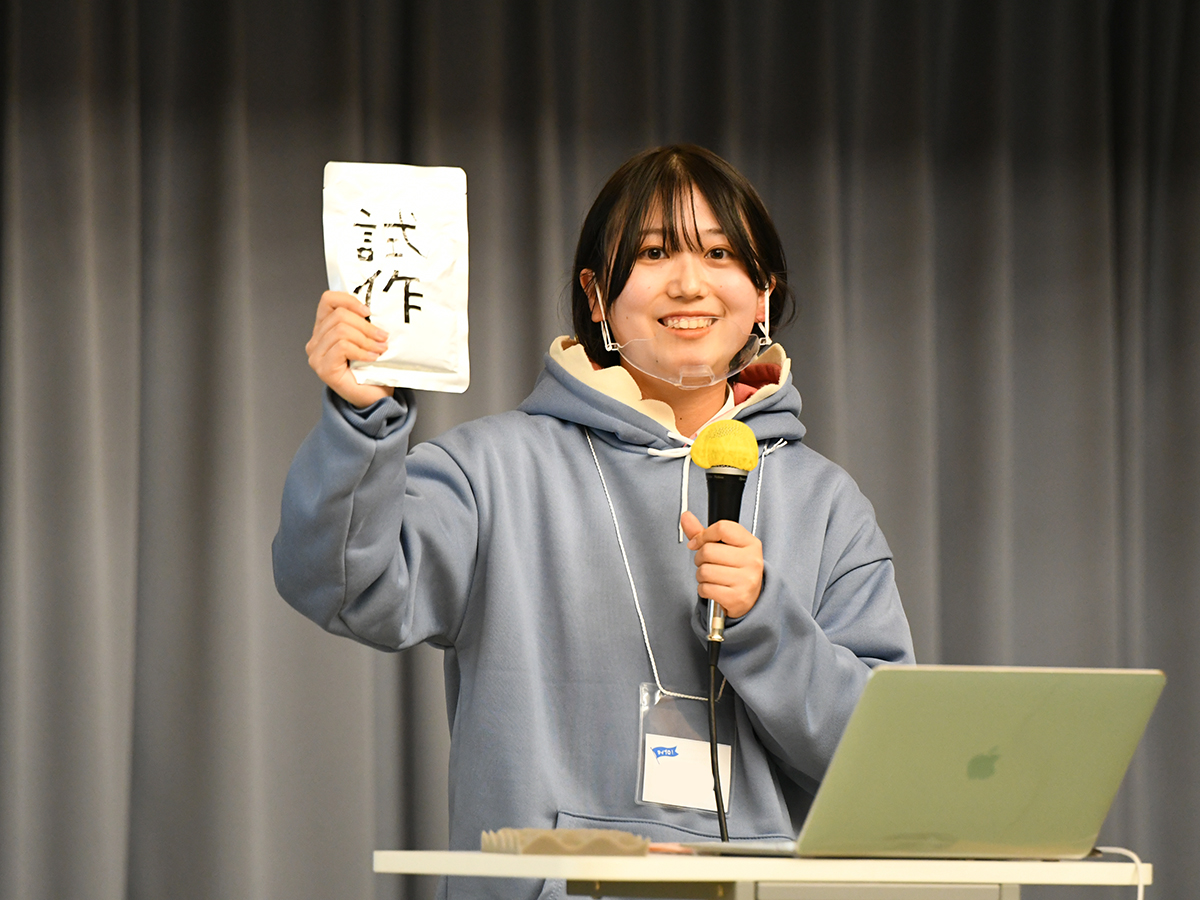

●マイプロジェクト「すごいぞさめ照り~広めたいサメのまち気仙沼の魅力~」

サメ漁獲量日本一の気仙沼ですが、ほとんどがフカヒレの印象しかなく、サメ肉自体の印象は「臭くて固そう」というマイナスのイメージが持たれていることに気づきました。そんなイメージを払拭したいと考え、佐藤さんはサメ肉を使用した商品開発とそのPRに挑んでいます。

開発した商品は、「さめ照り」。「気仙沼産もうかさめ」を使用したさめの照り焼きで、レトルトパウチで保存している為、いつでも美味しく簡単に食べられるように工夫したそうです。美味しい商品ができるまでは、メンバー試行錯誤しながら、20回もの試作を重ねたそうです。さらに、商品を開発するだけではなく、広く発信する為にSNSも始動し、サメ自体にも興味を持ってもらえる機会もつくっています。

●受賞のポイント

・仲間と協力しながらたくさんの試作を重ね、プロジェクトを通して佐藤さん自身が成長したのではないかと感じたため。

気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード史上、最多のエントリーがあった今年。本当に多様なテーマに取り組む高校生達が集まりました。

自分の”好きなこと・気になること・解決したいこと”から作り上げたマイプロジェクトを通して、高校生達の探究はこの後も続いていきます。ぜひこれからも、高校生が「やってみたい」とお声がけした際には、温かく見守っていただけますと幸いです。

これからもどうぞよろしくお願いいたします!

参加者の声

●高校生が様々なテーマを主体的に考え、実践し、プレゼンするエネルギーは、今後必ず役に立つものと思います。(会場聴講者)

●一人ひとりが「掛け算」を意識して、自分がどのように自己表現をするか、気仙沼をよりよいものにしていくかということが考えられた発表が多かった。(会場聴講者)

●思わず応援したくなるプロジェクトばかりで、楽しみながら見ることができたし、それぞれのプロジェクトの今後が楽しみに思えました。(オンライン聴講者)

●はじめて聴かせていただきました。高校生さんのプロジェクトの視点の広さと内容のクオリティの高さにビックリです。高校生がここまで考えて実施していく力を気仙沼にすむ大人として応援したいと思いました。加えてプレゼンも工夫されていたので…満点です。(オンライン聴講者)