これからのまちづくりに大切なテーマを、みんなで深めよう!

「ぬま大学ラボ」は、気仙沼に暮らす様々な立場の人が集まり、これからのまちづくりに大切なテーマについて深めていく、テーマ型勉強会のプログラムです。

2021年8月末から10月末までの2ヶ月間、各テーマに興味・関心のある若者やすでに地域で活動している若者が、民間と行政のそれぞれから集まり、テーマ毎に学びを深めていきました。また、民間と行政がつながり、一緒に学ぶことを通して、民間メンバーのまちづくり活動がより広がり、加速していくことを目指しています。

さらに、今期から各テーマにファシリテーター(チーム活動の応援者)が加わったことで、より一層楽しくチーム活動を行なっていただけるようになりました!

今期立ち上がった個性豊かな3つのテーマはこちらです。

- 誰もがアートや表現活動を楽しめるようになるには?

- 子ども達が大人になったときに食の豊かさを語れるようになるには?

- 地域ごとの価値を活かして、気仙沼の観光をさらに盛り上げるには?

また、第1回と第2回のファシリテーションは、昨年に引き続き、ワークショップデザイナーの相内洋輔氏に行っていただきました。

第1回ワークショップ

タイムライン

13:00 オープニング

13:25 自己紹介とチェックイン

13:55 アイスブレイク

14:10 ワークショップ「SDGsと自分の価値観」

15:10 休憩

15:20 ワークショップ「OurテーマとSDGs」

16:20 休憩

16:30 最初の一歩を決める

17:05 クロージング

17:10 終了

レポート

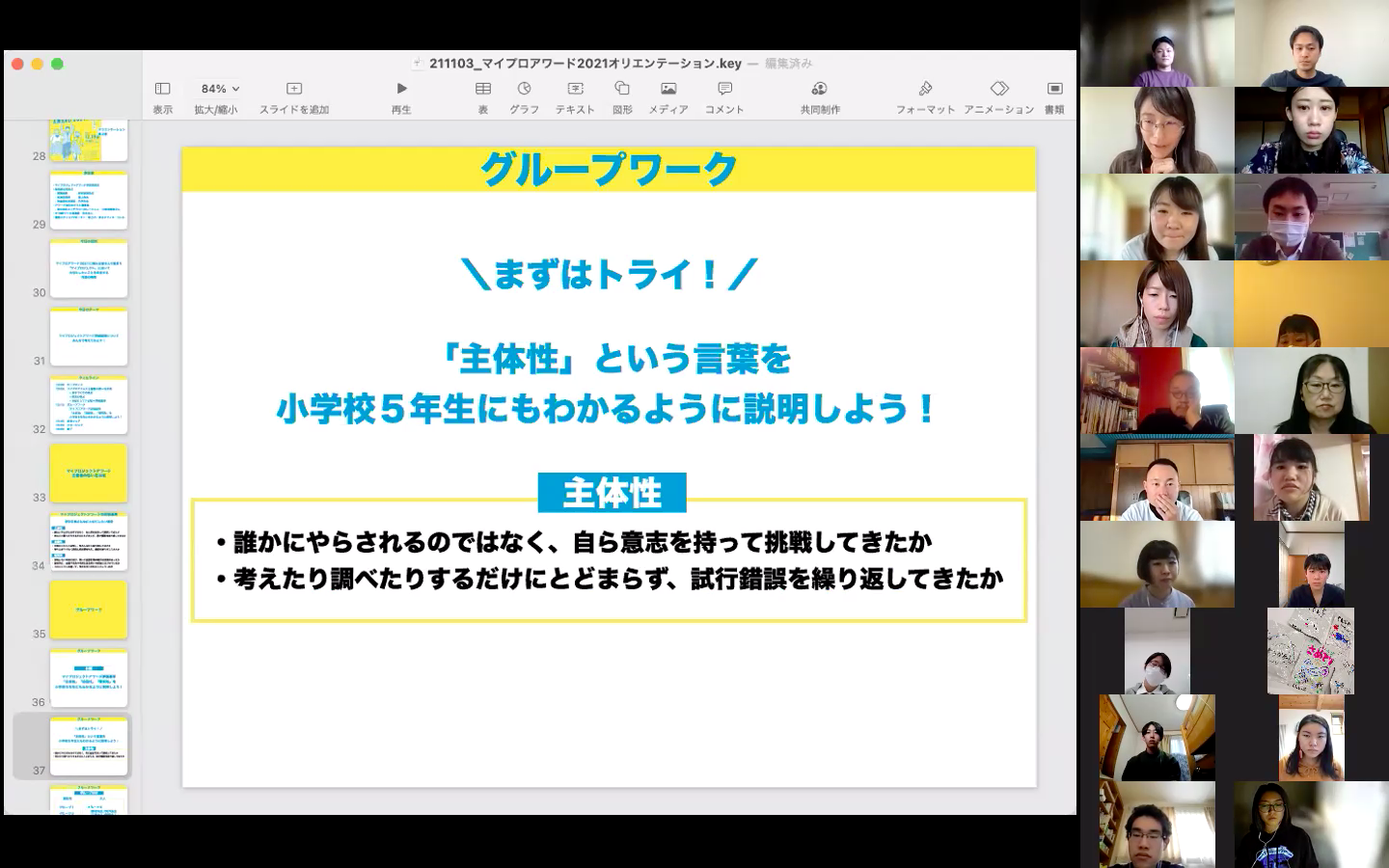

2021年8月29日(日)にオンラインにて第1回ワークショップを開催しました。

第3期の3つのテーマには、それぞれ7名ずつ参加者の皆さんが集まりました!

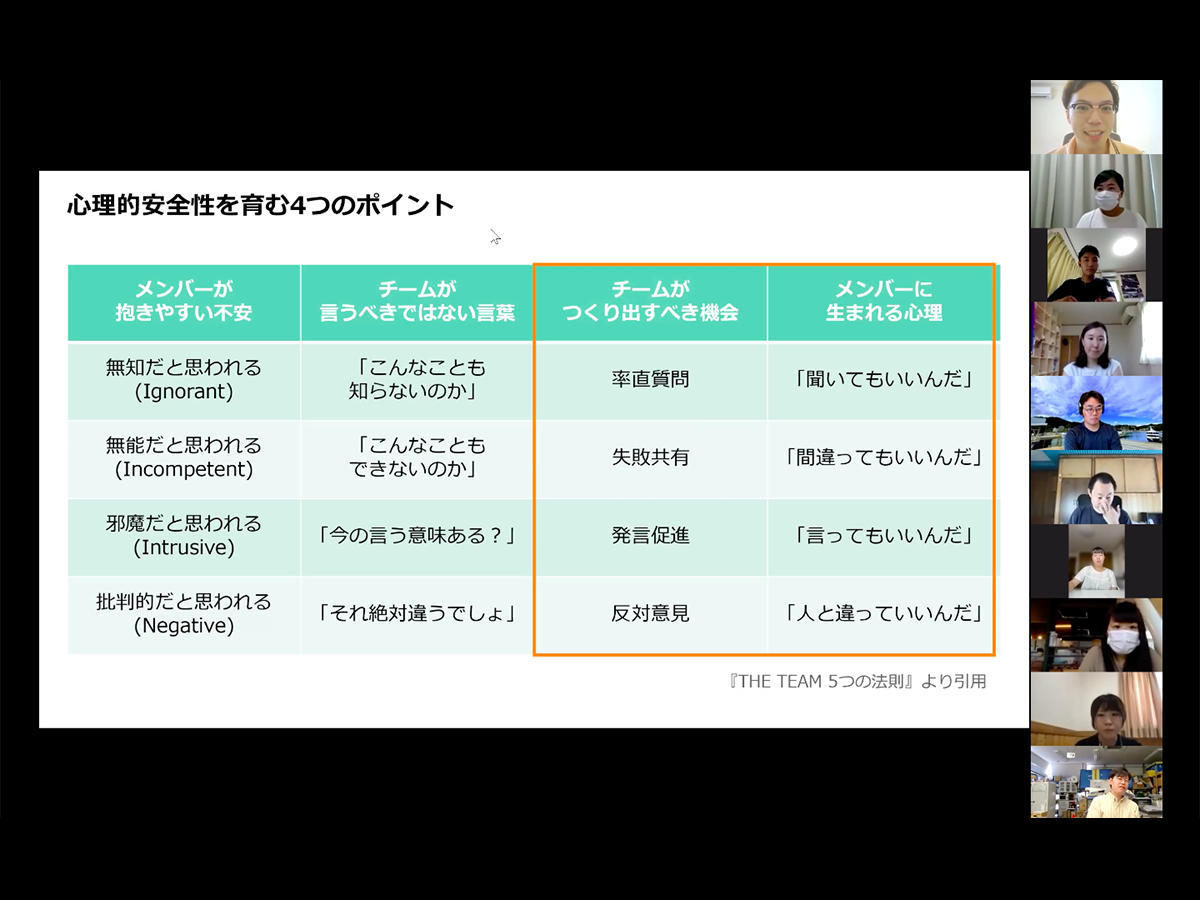

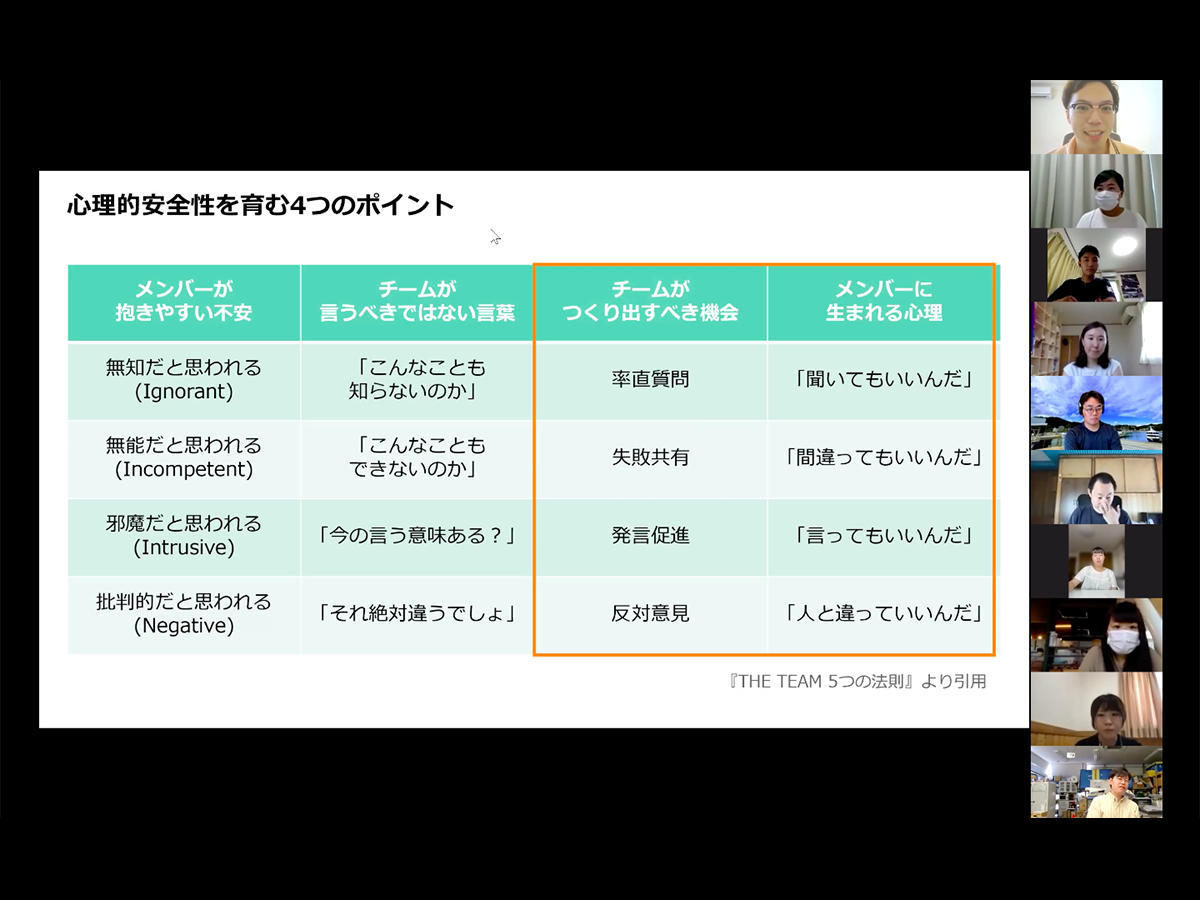

第1回ワークショップの司会は、前期から引き続き、ワークショップデザイナーの相内洋輔さんに行なっていただきながら、今期より各テーマにファシリテーター(チーム活動の応援者)が1名ずつ参加して、2ヶ月のぬま大学ラボをスタートしました。

第1回ワークショップでは、一人ずつテーマへの想いや問題意識について共有することからはじめ、これから2ヶ月、一緒に学ぶメンバー同士で理解を深めていきます。

早速、テーマごとに分かれ、自己紹介をした後にグループワークへと進みます。

同じテーマに集まったものの、最初はメンバー同士、どんな価値観でどんな未来を目指し集まっているのかはわかりません。

そこでまずは、集まったメンバーの価値観を探るべく、SDGs(持続可能な開発目標)の17ゴールを用いて、自分の関心が高い順番に並べて発表していきます。すると共通する思いが見えたり、一人ひとりの個性が垣間見えてきました。

メンバーの距離がぐっと縮まったところで、いよいよテーマについて話していきます。

テーマにおける

・問題意識

・目指したい未来

・関連が深いSDGsのゴール3つとは?

・半年後の理想の状態

を切り口にワイワイ話し合って、ぬま大学ラボ期間はもちろん、少し先の未来にはどうなっているといいか、そのために何ができるとよさそうか、メンバー同士で共通のイメージを持つことができました。

次に、第1回ワークショップ終了後に実施する「市役所担当課様との勉強会」に向けて、市役所の方に聞いてみたい質問をまとめていきました。

2ヶ月のスタートを切る準備が整った頃には、あっという間に4時間のワークショップが終盤に。

最後に、会の感想を共有して会は終了しました。

参加者の声

●アイスブレイク含め、自分の興味がある分野や内容だったので面白かったです。最初から「気仙沼をどうしていきたい」というテーマでくると、正直なところ私としては重いテーマで最初からは頭回らないだろうなと思っていたので、共通言語がワイドで入りやすかったです。

●初めて自分の取り組みをSDGsにはめて考えたこと、自分の活動がまちの課題解決につながるということが分かりました。チームの雰囲気がすごく良かったです!

●皆さん、具体的な問題意識を持っていたことと、その土台は割と共通していたことが印象的でした。

市役所担当課様との勉強会

タイムライン

誰もがアートや表現活動を楽しめるようになるには?

19:00 オープニング

19:10 生涯学習課様 ご講演(課長補佐 幡野 寛治氏)

19:25 質疑応答

19:30 リアス・アーク美術館様 ご講演(館長 山内 宏泰氏)

19:45 質疑応答・感想共有

20:55 クロージング

21:00 終了

子ども達が大人になったときに食の豊かさを語れるようになるには?

10:00 オープニング

10:15 健康増進課様 ご講演(健康増進係 齋藤 真奈氏、岩渕 香菜氏)

10:45 質疑応答

11:00 学校教育課様 ご講演(保健給食係 佐藤 彩世氏)

11:25 質疑応答

11:50 クロージング

12:00 終了

地域ごとの価値を活かして、気仙沼の観光をさらに盛り上げるには?

18:30 オープニング

18:40 観光課様 ご講演(課長 畠山 勉氏)

19:15 地域づくり推進課様 ご講演(茂木 絢水氏)

19:30 質疑応答

20:20 クロージング

20:30 終了

レポート

第1回ワークショップの次は、アート・食・観光、それぞれのテーマに関連する市役所担当課の方からお話を伺う勉強会が、2021年8月30日(月)よりスタートしました!

気仙沼市の現状や市で行われている取り組み等、まち全体で起こっていることを知りながら、自分たちのテーマがどのようにまちと繋がるのかを考えていく2時間です。

そんな勉強会では、まず担当課の方から気仙沼でどんなことが起きているのかを話してもらった後、ラボメンバーからの質問タイムでさらに深めていきました。

誰もがアートや表現活動を楽しめるようになるには?

お話を伺ったのは、生涯学習課さんとリアス・アーク美術館の皆さん。

生涯学習課さんからは、文化芸術活動を軸に子どもの頃から実際に文化芸術に触れることの重要性と具体的な事例をお話しいただきました。リアス・アーク美術館さんからは、美術や芸術とはなにか、気仙沼における美術館の役割やその価値をお話しいただきました。

ラボメンバーは、アートや表現活動というものが得意な人だけの特別なものではなく、誰でも楽しめる気仙沼にしていきたいという思いを改めて確認する時間になりました。

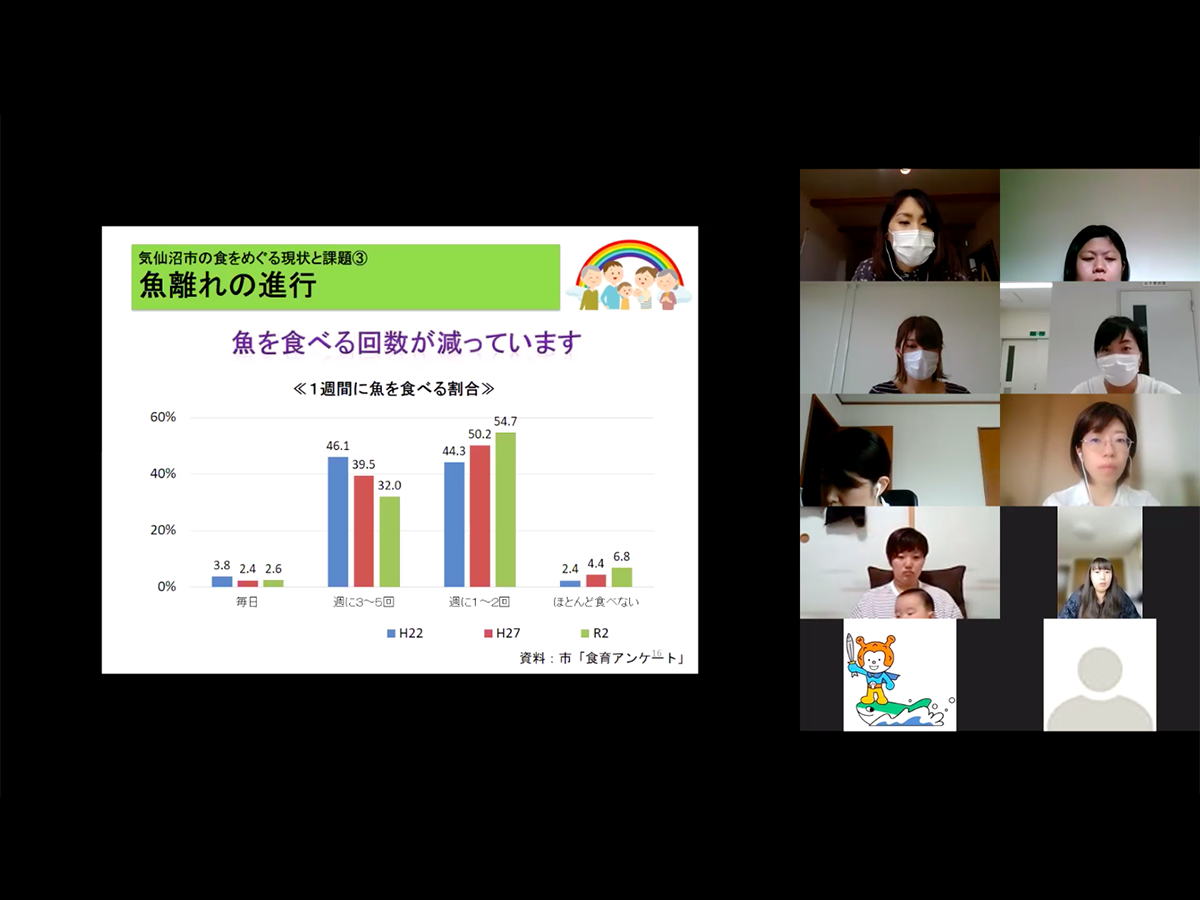

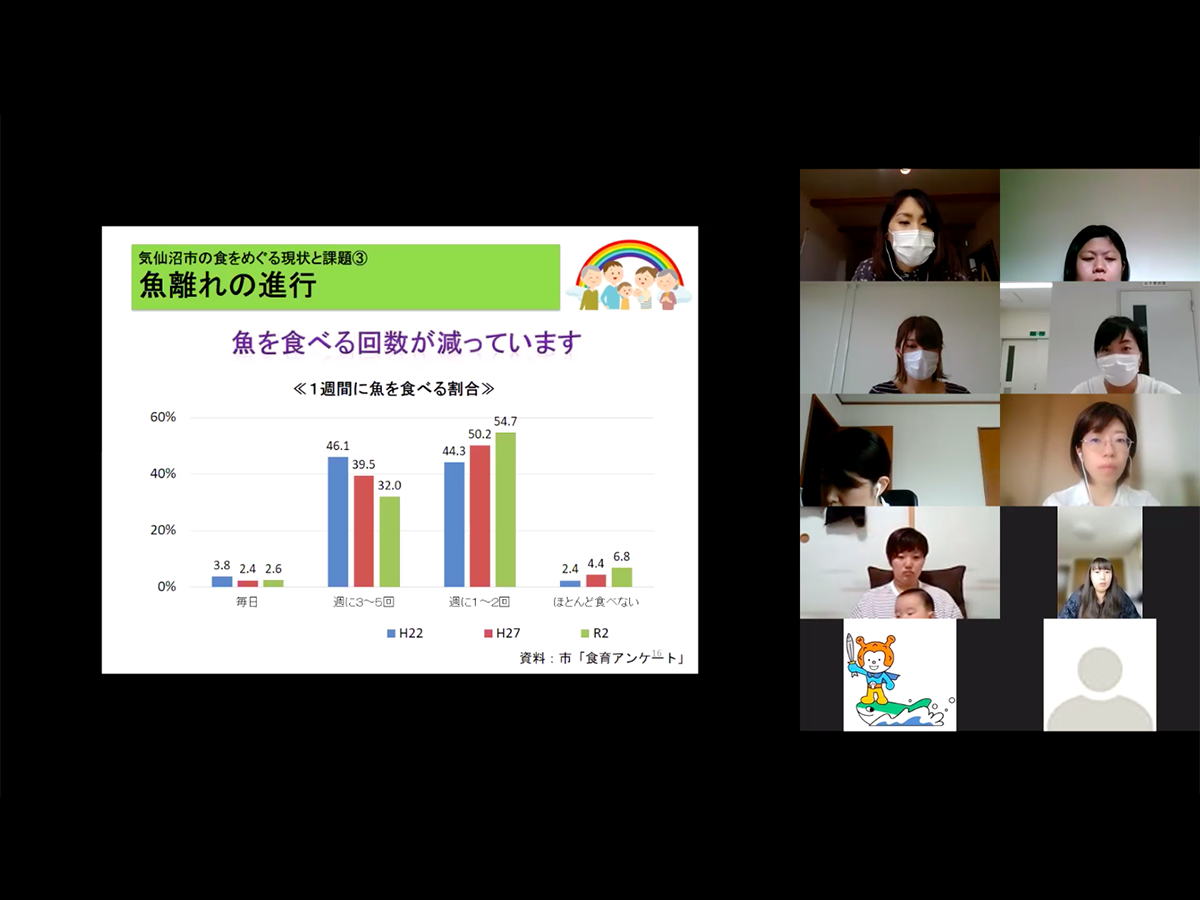

子ども達が大人になったときに食の豊かさを語れるようになるには?

お話を伺ったのは、健康増進課さんと学校教育課の皆さん。

健康増進課さんからは、「第3次気仙沼市食育推進計画」の背景や位置付け、計画内容をお話しいただきました。学校教育課さんからは、市内小中学校での食育の取り組みについて、授業の中と給食の2つの側面からお話しいただきました。

ラボメンバーは、すでに子どもに向けた食育の機会が豊かであること、その一方で気仙沼の食生活に問題があることを知り、自分たちがアプローチする対象から考え直すきっかけとなりました。

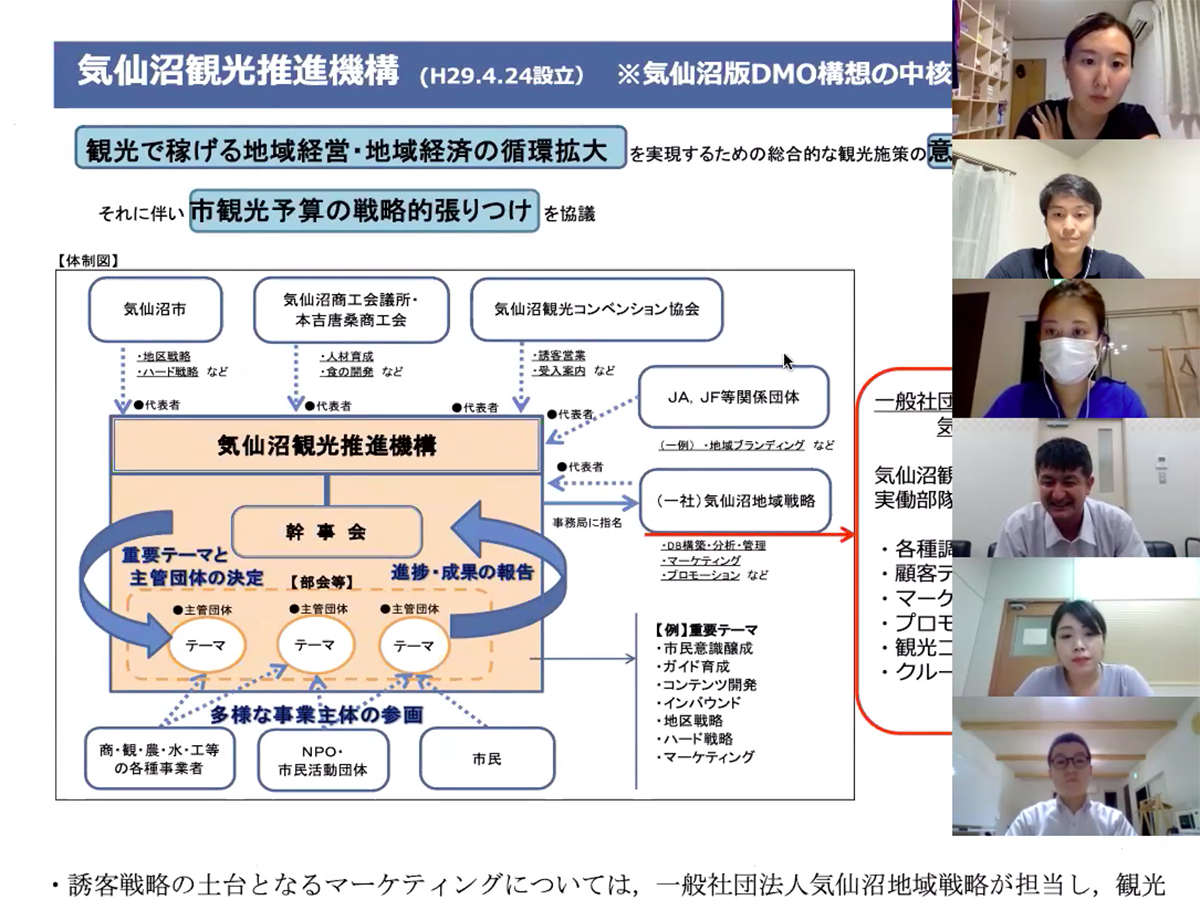

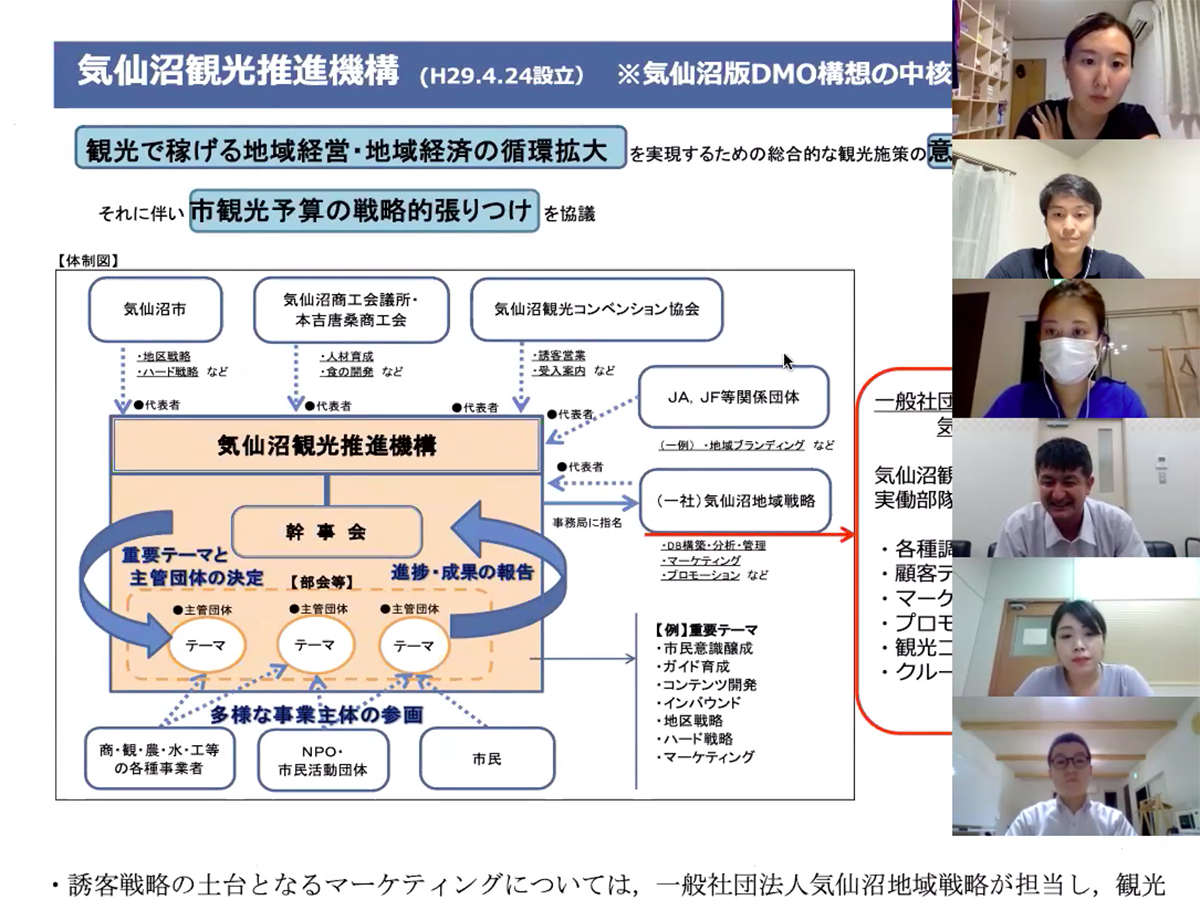

地域ごとの価値を活かして、気仙沼の観光をさらに盛り上げるには?

お話を伺ったのは、観光課さんと地域づくり推進課の皆さん。

観光課さんからは、「第2次気仙沼市総合計画」をもとに、市で取り組む観光施策をお話しいただきました。地域づくり推進課さんからは、市内のまちづくり協議会の取り組みをご紹介いただきながら、地域ごとの特色についてお話しいただきました。

ラボメンバーは、震災後に注力してきた気仙沼DMOとまちづくり協議会の取り組みを知り、地域に埋もれている価値に目を向けること、そしてそれを発信していくことの重要性を感じました。

第2回ワークショップ

タイムライン

13:30 オープニング

13:35 チェックイン

13:45 公開ワークショップ準備

14:30 公開ワークショップオープニング

14:40 ラボメンバーのプレゼンテーション

15:35 ラボメンバーとコメンテーターとのディスカッション

・コメンテーター:

松村 豪太氏(一般社団法人ISHINOMAKI2.0 代表理事)

斉藤 道有氏(美術家)

溝渕 康三郎氏(陸前高田 食と農の森)

岩渕 香菜氏(気仙沼市 健康増進課)

小松 幸恵氏(気仙沼市 学校教育課)

森山 奈美氏(株式会社御祓川 代表取締役社長)

玉川 千春氏( 一般社団法人気仙沼地域戦略)

16:30 休憩・交流タイム

16:40 公開ワークショップ終了/全体振り返りオープニング

17:00 コメンテーターとのディスカッション振り返り

17:30 個人の2ヶ月間の振り返り

17:50 チェックアウト

17:55 クロージング

18:00 終了

レポート

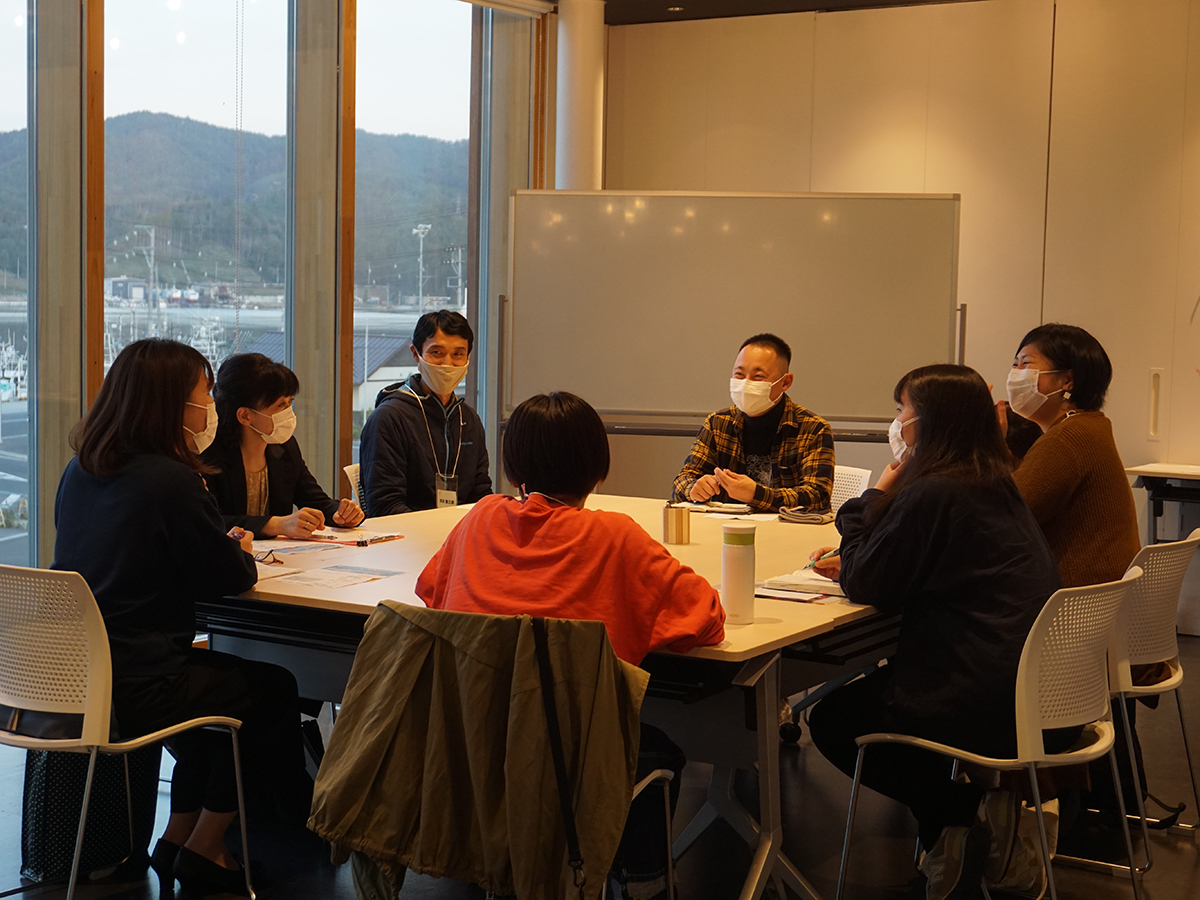

2021年8月29日(日)に開催した第1回ワークショップから、それぞれのテーマに関連する市役所担当課の方からお話を伺う勉強会、テーマごとに集まって話し合ったりアクションする活動期間を経て、ついに最終ワークショップである第2回ワークショップを2021年10月31日(日)に開催しました!!

各テーマの学びをたくさんの方達と共有できるように、ワークショップの一部を「公開ワークショップ」とし、聴講者の方達にもお越しいただきました。

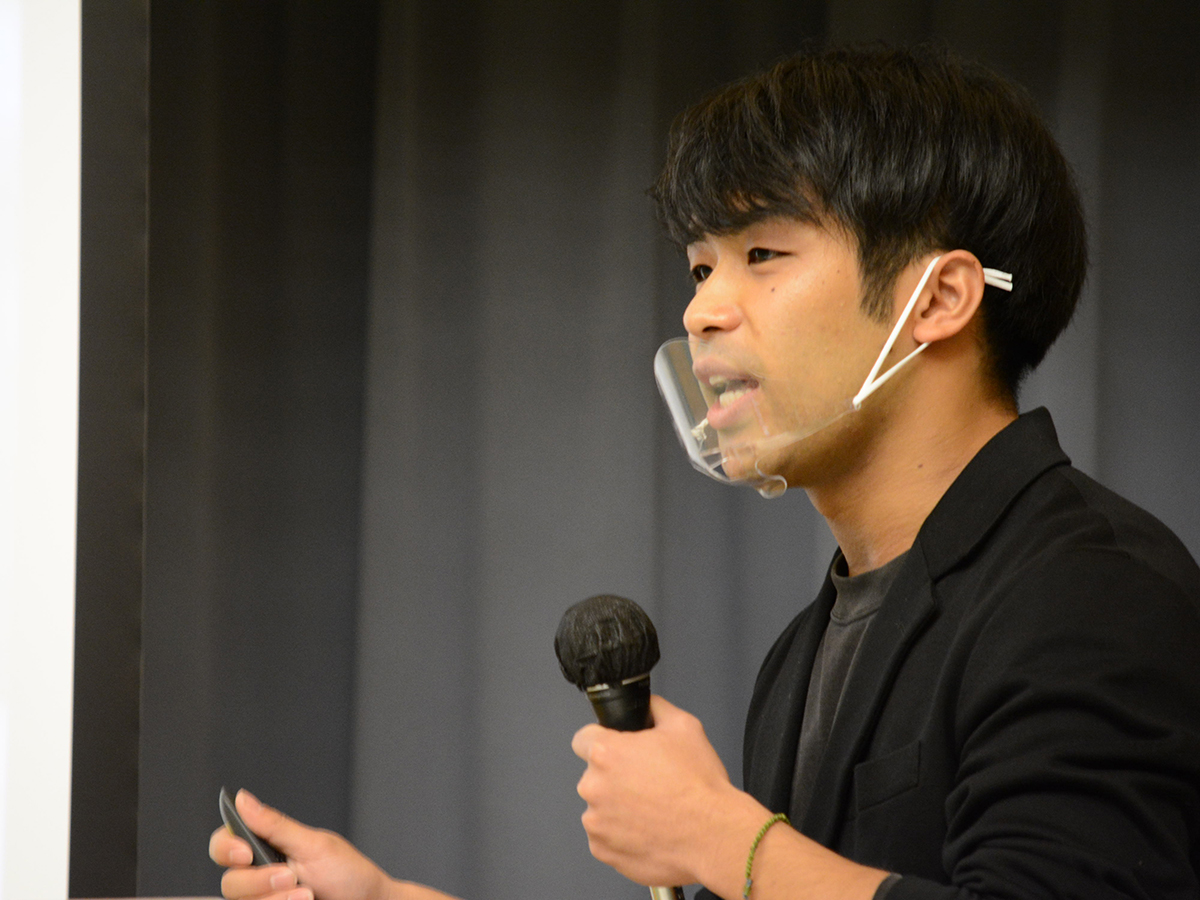

この日の司会も引き続き、ワークショップデザイナーの相内洋輔さんに行なっていただきます。

まずはラボメンバーのみで始まり、チェックインで今の気持ちを共有し合いました。

実は第1回からオンラインでの開催が続いたため、全員で顔をあわせるのは初めてでした。

どんなメンバーが集まっているかがわかったところで、各テーマごとに公開ワークショップに向けての準備に移ります。

準備が整ったところで、公開ワークショップが始まります!

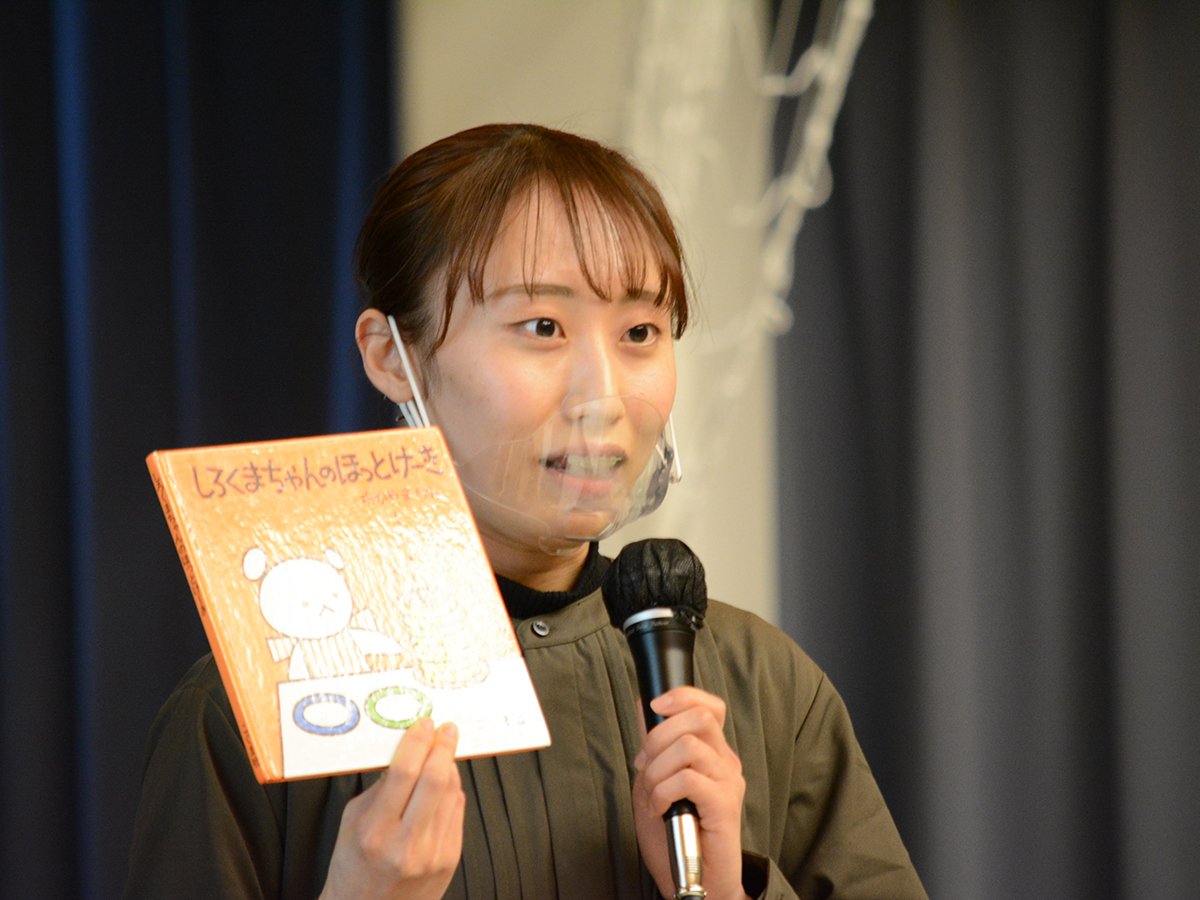

まずは、全体で各テーマごとに2ヶ月の学びや気づき、今後取り組んでいきたいアクションについて発表しました。

その次にテーマごとに分かれて、市内外で活躍する方をコメンテーターとしてお呼びし、ディスカッションを行います。

どのテーマも、コメンテーターとのディスカッションから、今後のアクションに向けての視野を広げたり、「なぜやるのか?誰に向けてやるのか?」という本質的な問いを改めて思考するなど、濃密な時間を過ごしました。

公開ワークショップはここまでで終了となり、次はラボメンバーのみで振り返りを行なっていきます。

まずは、コメンテーターとのディスカッションを振り返ったのち、各テーマでどんなディスカッションが行われたのかをお互いに共有しました。

次に、個人の振り返りに移ります。以下の4つの項目について、この2ヶ月間の振り返りを行いました。

・活動を通じて新しく知ったこと、特に印象的だったこと

・活動の中で得られた気づき・大切だと思った価値観

・今回の体験を日常にどう繋げられる?何を活かせる?

・今後の意気込み・チャレンジしてみたいこと

第1回ワークショップはオンライン開催だったため、ラボメンバー同士、お互いのことをなかなか掴みづらい中で始まった今期。

しかしこの2ヶ月間、何度も顔を合わせて、お互いの価値観を共有し合いながら、アクションを形にしてきました。そんな長いようで短い期間に、本気でテーマに向き合ったラボメンバーが、テーマと自分自身との関わりを改めて整理する時間となったようでした。

頭をフル回転で使った一日の集合写真は、疲れがありながらも清々しい表情で!

“まちの未来”につながる大切な3つのテーマが、今後どのような形でみなさんと関わっていけるようになるのか。

ぜひ皆さん、引き続きぬま大学ラボにご注目ください!

参加者の声

●コメンテーターさんがとても興味深く、貴重なお話いただけました。最後にアウトプットできて、頭まだごちゃごちゃですが、個人で言葉にできてよかったです。

●チームで考えてきたことに、とても、共感してもらえたことが良かったです。ディスカッションでも、前向きな意見が多く、今後の意欲につながりました。

●チームの人たちとたくさんお話できて良かったです。共感値が高く、みんなで認め合える雰囲気がありました!